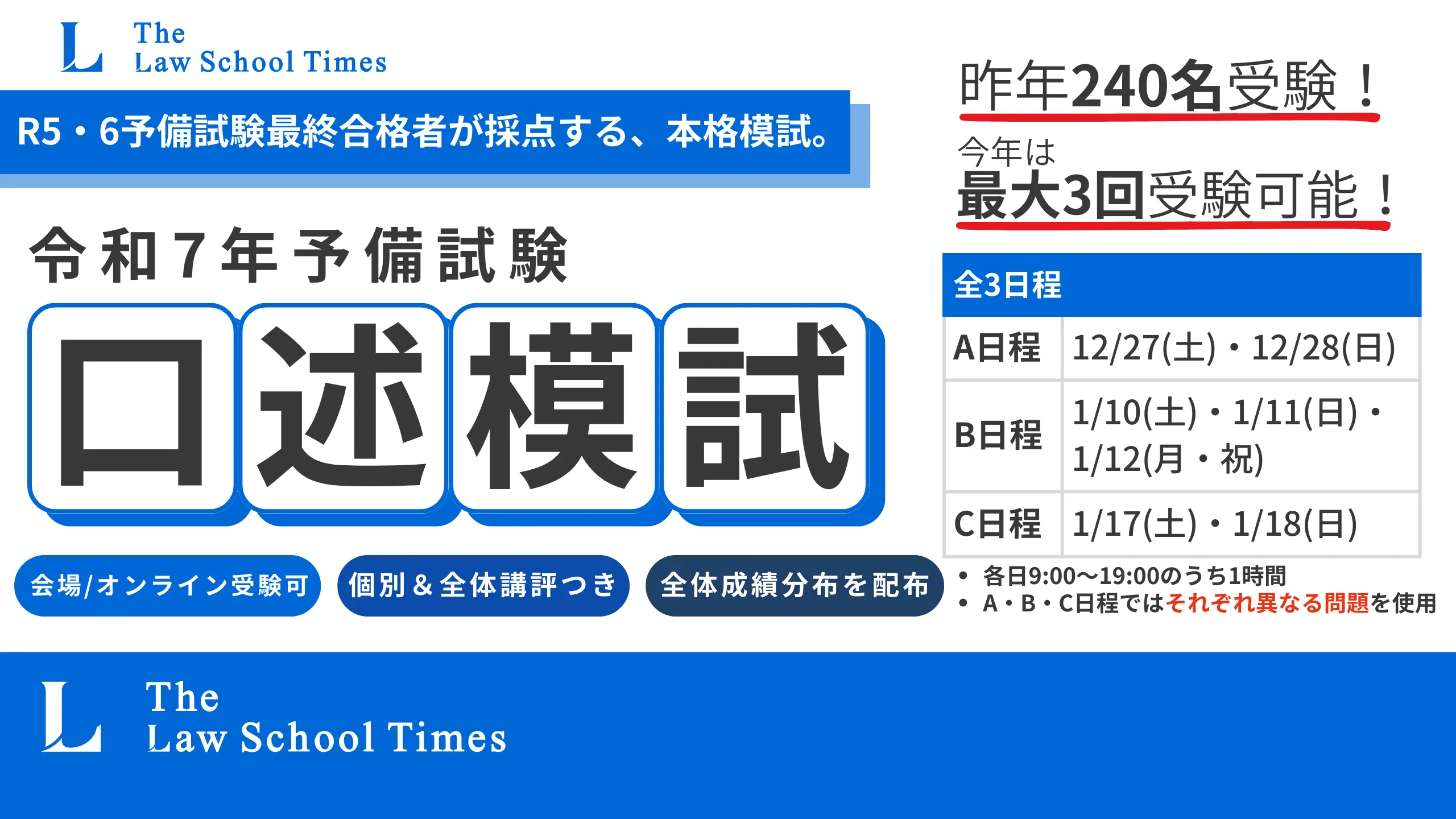

【令和5年・司法試験合格体験記 Vol.1】 在学中で一発合格 「勉強=仕事」 だと思って淡々と 加藤さん(慶應ロー・3年)

3/28/2024

司法試験合格者に受験の体験談を聞く本連載・令和5年ver。

記念すべき第1回目は、新潟大学法学部を経て慶應ローに入学し、3年次に在学中受験で一発合格した、加藤雄輝さんです。司法試験合格を目指したきっかけや、勉強法について話を聞きました。(ライター:山内/The Law School Timesライター)

今回の合格者

加藤雄輝(かとう・ゆうき)さん 令和5年司法試験合格

2022年3月に新潟大学法学部法学科を卒業し、慶應義塾大学大学院法務研究科法曹養成専攻(既修者コース)に入学。

在学中受験資格を得て令和5年司法試験を受験し、合格。

✅慶應ロー・既修コース

✅一発合格

✅伊藤塾 呉クラス

司法試験合格を目指した理由

中学生のとき、司法試験の勉強をしていた親戚がいました。その親戚の話を聞くなかで「法曹」という職業を知ったのが最初のきっかけです。当時から「生涯を通して自己の専門性を活かして社会に貢献できる仕事に就きたい」と思っていたので、法曹はまさに目指す将来像に合致するのではと考えるようになりました。

その後、法学部に進学し、学部入学後から司法試験の勉強を始めました。

勉強法・勉強計画について

──どのようなスケジュールで勉強していましたか

試験日の8ヶ月前から司法試験前日まで、独自の勉強計画表を作成して、1日ごとのタスクを決めて勉強していました。

司法試験3カ月前の勉強計画表(加藤さん提供)

──どのように勉強計画を立てたのですか

まず、司法試験合格をゴールとして、司法試験受験日までにどのような勉強をすれば自信を持って試験に挑めるかを考えます。私は司法試験の論文式試験過去問(17年分×8科目)を3周、短答式試験は苦手だったので7周したいと思いました。

次に、勉強計画を立てる日から司法試験まであと何日残っているかを確認します。そして、初めに決めたやりたい問題の数を残り日数で割ると、1日あたりにやらなければいけない問題数がわかるので、それをカレンダーに書き込みます。

ポイントは、上の計画表にもあるように、各科目ごとに細かく勉強する範囲を決めておくことです。具体的には「短答 民法」とざっくりと分野だけを決めるのではなく「短答 民法 1問〜25問」というように細かく数値で記載します。

これをよって毎日やるべきことが明確になるので、毎日朝自習室に来てから「今日は何をやろうかな?」と考える無駄な時間を無くすことができます。

そして、長期的な計画を立てるにあたっては『計画通りにいかないことを計画しておくこと』も大切です。例えば、1週間に1日程度は論文をやらず短答のみやる日を決めておいて、その日に1週間で溜まってしまった論文の問題を消化する、という感じです。

ただし、計画通りにいかないことを良しとするのではなく「勉強=仕事」だと考えて、高い意識を持ってやり抜くことが大切です!

──使っていた教材を教えてください。

私は伊藤塾の「司法試験入門講座 呉・基礎本クラス」を受講していたので、憲法・刑法・民法・刑事訴訟法は『呉明植 基礎本シリーズ』(呉明植 著/弘文堂)を使用していました。

それ以外の科目については、会社法は『会社法』(田中亘 著/東京大学出版会)、民事訴訟法は『LEGAL QUEST 民事訴訟法』(三木浩一, 笠井正俊, 垣内秀介, 菱田雄郷 著/有斐閣)、行政法と倒産法は伊藤塾のテキストを使用していました。

問題演習は伊藤塾の論文マスター問題研究と、司法試験の過去問をやっていましたね。

直前期にあたる2カ月前)には加藤ゼミナールの『総まくり論証集』を参照し、自分の知識に抜けや漏れがないかの最終チェックを行いました。

──1日の勉強スケジュールを教えてください。

試験直前の3年生の春学期は、朝6時に起床し7時にはロースクールの自習室で勉強を始めていました。途中で散歩などの気分転換を挟みつつ、自習室の閉館時間の23時まで勉強していましたね。2年生の秋学期は平日にさらに授業が入るイメージで、起床時間はほぼ変わらず、23時まで必ず自習室にいました。

6:00 | 起床 |

7:00 | ・自習室に到着 ・うとうとしながら短答を解く(2時間) *眠くても、机に向かうのが大事! |

9:00 | 1限に出席 |

10:30 | 自習室に戻り、授業の内容を軽く復習 |

11:00 | 司法試験の過去問を起案(2時間) |

13:00 | ・気分転換に学内を散歩 ・生協の購買にお昼ご飯を買いに行く |

13:40 | 司法試験の過去問を起案(2時間) |

15:40 | 自習室を出て、気分転換に散歩(10分) |

15:50 | 起案した過去問の復習(30分) |

16:20 | 司法試験の過去問を起案(2時間) |

18:20 | 自習室を出て、気分転換に散歩(10分) |

18:30 | 起案した過去問の復習(30分) |

19:00 | ローにいる同期に声をかけて、疑問点について検討(1時間半) |

20:30 | 同期の疑問点や質問に回答(1時間半) |

22:00 | 今日やったことの知識確認、次の日の予習(30分) |

23:00 | 自習室の閉館と同時に帰宅 |

23:30 | 自宅着、お風呂や食事、Netflixで韓ドラを見る |

2:00 | 就寝 |

──慶應ローの授業は、司法試験合格にどのように役立ちましたか

予備校で扱っていない内容で、重要かつ司法試験で問われやすい近ごろ議論が盛んな論点についての知識を補充する、という形で活用していました。

慶應ローの教員は司法試験考査委員を経験された方が多く、出題者の意図を意識できた点で非常に役立ちました。

──自主ゼミなど、工夫した勉強法などあればお教えください。

自主ゼミは去年の12月から始めました。ロースクールの同期4人(予備試験に合格した友人、東大出身の友人、学部3年時卒業の友人)で自主ゼミをやっていました。取り組む内容は司法試験の過去問です。ゼミの前日までにそれぞれの起案をGoogle Driveにアップロードしてお互いの答案を確認した上で、ゼミでは2時間程度議論する形式です。これを週1回のペースで行っていました。

司法試験は答案を読んでもらい採点される試験なので、読み物としてわかりやすい文章を書くことが非常に大切です。そのため、自主ゼミで自分が書いた答案に対して指摘をもらうことで、自分では気づかないミスや言葉の癖に気づくことができ、読み手を意識した答案の書き方を学ぶことができました。特に私たちは厳しく意見を言い合うゼミだったので、馴れ合いのない環境だったからこそ成長できたのではないかと感じています。

そして、議論が必要な論点についての理解が深まったことも、司法試験合格に役立ちました。憲法や行政法は得意ではなかったのですが、ゼミでよく議論したからか司法試験では上位1%の成績でした(笑) 同じくよく議論した民事訴訟法の司法試験の成績もよかったですね。

受験生へのメッセージ

──司法試験当日はどのように過ごしましたか

司法試験が始まったら、その日受けた科目のことは受けた瞬間に忘れてください! これが本当に大事です。

司法試験は中日を含めて5日間の長期戦です。終わった科目のことを振り返って一喜一憂するのではなく、翌日以降の科目の勉強に切り替えましょう。

友人と一緒にいるとどうしても答え合わせをしたくなるので、1人で試験会場にいって、1人で帰ることをオススメします!

私は電車に乗ると友人に会ってしまう気がして、会場への移動はタクシーを使いました(笑)

あと、司法試験が始まる前に、試験期間の勉強スケジュールを立てておくと良いと思います。

私は試験が終わって自習室に戻ってきてからやる勉強内容を事前に決めていました。

──受験生へ一言お願いします

合格発表掲示板で自分の受験番号を指す加藤さん

法曹を目指した以上、勉強は「仕事」だと思って、淡々と取り組んでください!

【関連記事】

・司法試験とは