【R6私のロー入試合格体験記 Vol.2】暗記からアウトプットへ!国立ロー逆転合格を掴んだ勉強法の全貌

5/31/2025

【入試結果】

❌中央大学法科大学院(既修) 不合格

❌慶應義塾大学法科大学院(既修) 不合格

❌早稲田大学法科大学院(既修) 不合格

❌名古屋大学法科大学院(未修) 不合格

🌸都立大学法科大学院(既修) 合格

🌸神戸大学法科大学院(既修) 合格

❌東京大学法科大学院(未修) 不合格

【進学先】

神戸大学法科大学院(既修)

皆様、はじめまして!本年度のロー入試を受験しました、クマ橋太郎と申します。最近は、ロー入試の受験制度が大きく変わり、特に学部4年生で一般受験を目指す方にとっては、かなり狭き門となっている状況です。

ご覧の通り、私のロー入試も決して順当なものではありませんでした。

もともと怠け者気質の僕ですが、入学当初に描いていたイメージとのギャップに苦労することも多くありました。そんな自分の体験記をお届けしようと思います。

やる気がなかなか出ない方や、ロー入試で悩んでいる方にとって、少しでも参考になれば幸いです。どうぞご覧ください。(ライター:クマ橋太郎/The Law School Timesライター)

◇目次◇

・自己紹介

・法職講座は活かせなかった!法曹一貫コースで見落とした受験対策の重要性

・暗記はキツイ。でも大事!答案を書けなかった私の苦い教訓

・本当の意味での論証の「暗記」とは?暗記には理解が不可欠!?

・私立ローの失敗を教訓に、過去問&基礎問中心の学習で徹底アウトプット!

・不合格続きの挫折から逆転へ―中央、慶應、早稲田での不合格と都立・神戸での合格の舞台裏

・私の志望校選び

・最後に

◇自己紹介◇

はじめまして。私は、MARCH法学部4年生のクマ橋太郎と申します。学部時代は、司法試験・予備試験・法科大学院受験を目指すサークルと、釣りサークルに所属していました。

「法曹」を志したのも今のサークルにご縁があったからです。入学当初は「法曹」という道を漠然と選択肢に入れていましたが、そこまで本気で考えてはいませんでした。ただ、学部成績は比較的良く、大学3年の終わりに成績優秀者として給付型奨学金をいただきました。

私は飽きっぽい性格ですが、好きな事や興味を持ったことには短期間集中するタイプです。そのためか時折突発的な行動力を発揮することがあります。

この性格が良い意味でも悪い意味でも今回の入試結果に繋がったのだろうと思います。

◇法職講座は活かせなかった、法曹一貫コースで見落とした受験対策の重要性◇

【大学1・2年次の学習】

私は、法曹一貫コースに所属しており、基本的には学部の授業と大学の法職講座の授業を中心に学習を行なっていました。法職講座の課題として起案などはしていましたが、まだ、受験の意識もなかったため、予習・復習などもほとんどしていなかったと思います。

しかし、法曹一貫コースでは3年進級時に民法・憲法・刑法の選抜試験があります。去年まではほぼ全員合格する試験と聞いていましたが、私は残念ながらそれに不合格となってしまいました。

◇暗記はキツイ。でも大事!答案を書けなかった私の苦い教訓◇

【大学3年次の学習】

法曹一貫コース進級試験不合格を機に、心入れ替えようと予備校に入塾し、法職を辞め、3-5月くらいまでは真面目にコツコツ講義を受けていました。

しかし、いつしか学部の講義はちゃんとやれど、肝心の予備校講座の消化が疎かになりはじめました。最終的には苦手分野の基礎講義をつまみ食いして聞くだけのような勉強をしてアッという間に年末になってしまいました。

周囲は、3年春から短答の勉強と論証等の暗記を平行していたのに、私はほとんどやっていませんでした。3年終わりに同級生と自主ゼミを組んだ際、自分が論証集を見ないとほとんど答案を書けず、同級生が話している内容も初耳というケースが増えてきて焦りを感じ始めます。

◇本当の意味での論証の「暗記」とは?暗記には理解が不可欠!?◇

【大学4年次(私立ロー受験まで)の学習】

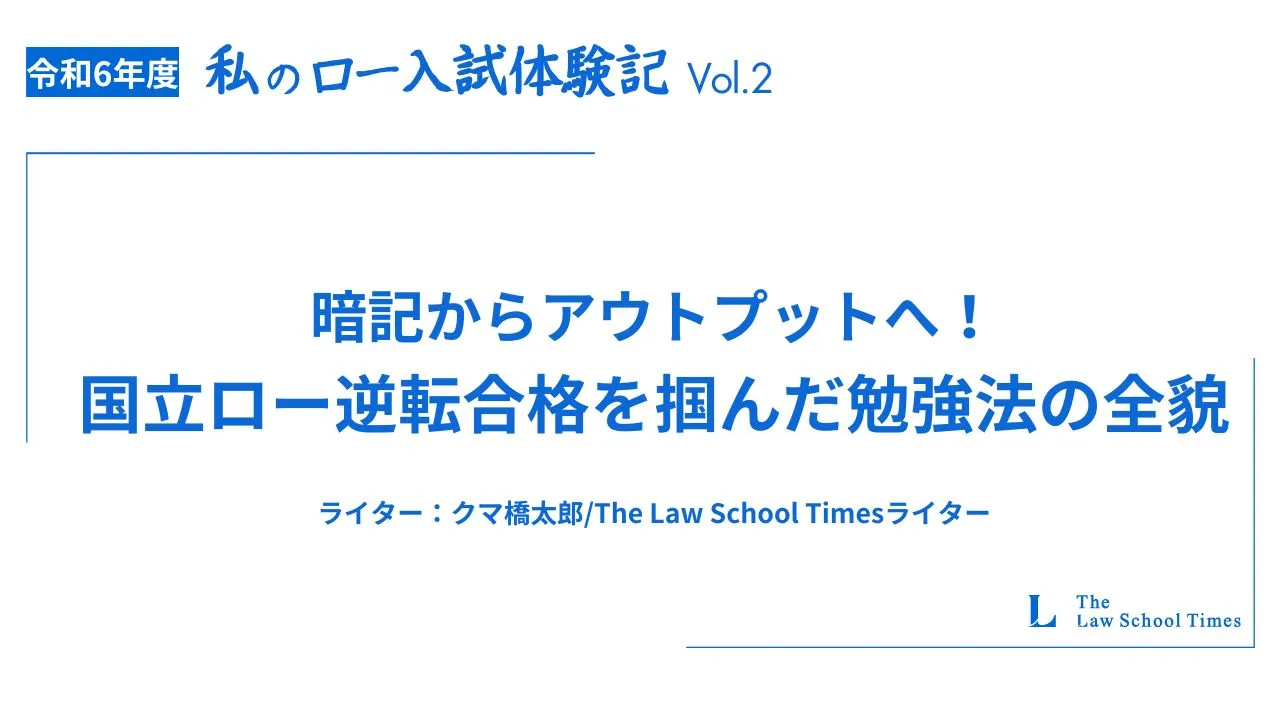

◼️ロー入試までの勉強スケジュール

しかし、4月に中央ローの過去問に着手し始めたところ、それまで講義を聞いただけ、議論しただけで分かった気になり、論証の論理関係や論点の導き方を全く答案に反映できていないことに気づきました。

その時、自分に足りないのは暗記だと考え、私立ローまでは過去問の起案を3年程度やってOBに添削をしてもらう以外は、常にマーカーを引きながら、論証集とにらめっこをしていました。

その結果、直前期には時間がなくなり、一読して意味が分からない論証を無理矢理頭に詰め込んだため、重要論点とマイナー論点のどちらもあやふやな状態で試験に臨むことになってしまいました。

試験会場では、論証はなんとなく思い浮かぶものの、暗記に頼りすぎていたため、前提となる知識がボロボロでした。例えば、強制捜査の該当性は令状がないから問題となるのに、令状がある事案でその論証を大展開し、他の主要論点を全て落としていました。

◼️私立ロー入試までの1日の勉強スケジュール

.webp)

◇私立ローの失敗を教訓に、過去問&基礎問中心の学習で徹底アウトプット!◇

【大学4年次(国立ロー入試まで)の学習】

私立ローで全滅した後、先輩に「アウトプットしないから、集中力が切れて覚えている気になっているだけでは?」と指摘され、その通りだと思いました。そこで、国立ロー受験までの2ヵ月間、勉強するときに次の3点を徹底しました。

①過去問と問題集でのアウトプットを8割、論証のインプットを2割

過去問を中心に演習を行うことで、本番をイメージした演習を豊富に行うことができました。また、過去問でできなかった論点のみ、問題集・論証集に戻るようにし、効率的にアウトプットを行えるようにしました。

論証は答案で再現できるように大まかな論述の流れを抑え、暗記よりも理解を重視しました。そして、論証の論理関係をしっかり理解することであてはめの質も向上しました。

②自宅を離れ、集中できる場所で勉強する

図書館では周りの人の勉強している姿に刺激を受け、家よりも集中できるようになりました。その効果で勉強時間も以下のように増加しました!

▪️国立ロー入試まで1日のタイムスケジュール

.webp)

③これまで手薄だった論点も「絶対出る!」という意識を持つ

私立ロー入試ではA・Bランクの論点であっても、テキストの後ろにある分野は出題されにくいと考えており、それが失敗につながりました。その反省から、補強法則などの手薄になりがちな分野もAランク論点であれば、①用語の定義と②思考フローを抑えるようにしました。

その結果、国公立ローの本番では明らかに私立ローより問題に食らいつけている手ごたえを得られ、都立大ローと神戸大ローに合格することができました!

なぜ、私立ローまで勉強スタイルを変えなかったのか

私は、基本的に楽をすることを優先する性格です。そのため、やるべきことでも面倒くさいと思う事にもっともな理由を付けて目を背けていました。

それが、私立ローでの失敗につながってしまっていました。

◇不合格続きの挫折から逆転へ―中央、慶應、早稲田での不合格と都立・神戸での合格の舞台裏◇

①中央大学法科大学院(既修):不合格

中央ローの入試は、知り合いが多く定期試験の延長戦のような感覚でした。しかし、憲法では統治分野が出題され、頭が真っ白に。対策はしていたものの、何を書くべきか分からず急遽民法に切り替え、民法と刑法は思いつく知識で埋めました。最後に憲法に戻りましたが、判例が分からず作文状態になってしまい、昼休みはまさに地獄でした。

しかし、下3法の試験については、「それなりに書けたかな」と思うぐらいの手応えがありました。ところが、刑訴の試験内容について友人に話すと、自分の答案が最初から的外れだったことが判明しました。友人から慰められたものの、手応えのなさから法曹志望を辞めようかとまで思いました。

結果、友人は合格し、私は不合格でした。刑事訴訟法での失敗は、基礎知識が不足しており、論点主義になってしまっていたことが原因です。この経験から、手続法の体系的理解の重要性と友人の優しさを痛感しました。

②慶應義塾大学法科大学院(既修):不合格

私立第一志望の慶應、1限目の刑法では「書きたいことを全部書こう」として時間を浪費してしまいました。続く民法では、何も思いつかず15分経過、「とりあえず埋めればなんとかなる」と三段論法を無視して思いついたことを書き殴りました。

今思えば、ここで潔く民法を切り上げ憲法に移っていれば結果は違ったかもしれません。気づくと憲法に残された時間はわずか25分。半泣きの気持ちで三段階審査を無理やり行い、答案を完成させました。

民事訴訟法と会社法では、典型論点についての出題がされ、「これなら勝った!」と意気揚々と解き始めました。しかし、民事訴訟法では細かい論点に固執し、メイン論点を飛ばす痛恨のミスを犯しました。さらに刑事訴訟法では、「これ、どーせ出ないだろ」と思っていた実況見分が出題され、自らの甘さを恨む結果になりました。ここで私の慶應ロー受験には終了のゴングがなってしまいました。

慶應の試験は難問よりも、基礎知識をどれだけ正確に反映できるかがポイントです。時間配分を大切にし、難問に振り回されない勇気を持ってほしいと思います。

③早稲田大学法科大学院(既修):不合格

私立最後の挑戦である早稲田、過去問との相性も良く「ここで決める!」と意気込んで会場へ向かいました。試験用六法のデイリー六法は、使いやすかったのを覚えています。

【1日目】

刑法では、見覚えのある事案にもかかわらず、答案ではうまく書くことができず、手応えはありませんでした。一方、民法と憲法は手応えがあり、大きなダメージなくその日を終えました。

【2日目】

刑事訴訟法の伝聞法則は無難にこなし、民事訴訟法も書きやすい内容でした。商法はあまりできませんでしたが、慶應で学んだ「難問は差がつかない」という考えを思い出し、条文を引いて提出。これで早稲田の試験は終了しました。

試験後は自信があったものの、後で見直すと憲法では判例を混同していました。また、刑事訴訟法では、伝聞証拠に対する理解が甘く、問題の主眼であった弾劾証拠の検討を怠っており、不合格に終わりました。

④東京都立大学法科大学院(既修):合格

一次試験

受験校の中で比較的レベルが控えめであり、ここで落ちると本当にマズイと思い、背水の陣で試験に挑んだため、とてつもなく緊張しました。

都立ローは、目の前に広がる海が心を落ち着かせる素晴らしいキャンパスですが、それどころではなかった私には海の色は妙に濁って見えました(笑)

【1時間目(上三科目)】

最初の憲法では、問題の事案と類似した判例の理解が曖昧だったため、加藤ゼミナールで習った三段階審査に沿った守りの答案を作成しました。

続く民法では、ページをめくると「相殺」という単語だけで問題を飛ばしたくなりましたが、別のローの過去問で似た問題を見たことがあり、その時の記憶で何とか持ちこたえました。刑法はギリギリで書き切り、

試験は終了。過去問に触れることの重要性を痛感する一日でした。

【2時間目(下三科目)】

都立ローならではの一行問題は、すべて基本的な部分からの出題で、落ち着いて最後まで解くことができました。また、刑訴では私大ローで証拠法分野を軽視した反省から、証拠法全般を対策していたため、補強法則が絡んだ出題にも対応できました。

試験終了後、今までで一番の手応えに満足しながら、翌日の名古屋未修入試へ向かいました。帰り際の海が、行きのときより穏やかに感じられたのは、私の心情が影響したのでしょう。期待と不安が入り混じる中、東京駅へと向かいました。

二次試験

一次試験に合格しており、ここまで来たら落ちるわけにはいかないと、想定問答集を作成し、ステメンを読み直して対策を練りました。試験本番の待合室には予想以上に多くの社会人がおり、経験不足の自分に不安が募りましたが、面接はオーソドックスな質問ばかりでした。ただ、私が話すたびに首をかしげる面接官がいて、「終わった」と何度も思いました。無事合格通知を受けたとき、人生で一番の安堵を感じました。

都立大ロー合格通知書

⑤名古屋大学法科大学院(未修)・東京大学法科大学院(未修):不合格

未修は特に、何を対策すれば良いか分からず、過去問と市販の参考書の大事そうなところを前日にかじった程度でした。正直、運にかなり左右される試験のように感じました。結果、東大ローは不合格、名大ローは補欠合格となったものの、補欠からの繰上げ合格はありませんでした。

⑥神戸大学法科大学院(既修):合格(補欠からの繰上げ)

既修者試験の最後を飾る神戸ロー。これまでロー入試は全滅していたため、神戸ローには受からないだろうと逆に気楽に臨んでいました。

しかし、試験前日に新幹線移動で大きな試練がありました。関東から神戸へ向かう予定でしたが、豪雨の影響で新幹線が運休。朝早く駅に向かい、大混雑の中、何とか指定席の列車に乗り込むことができました。車窓から見える雨に濡れた風景を眺めながら、間に合ったという小さな安堵感が湧き、道中の駅弁がいつも以上に美味しく感じました。さらに、三宮で急遽時計を購入するなどトラブルが続きましたが、無事ホテルに到着し、長い1日を乗り越えました。

試験当日、神戸大学が山の上にあることに驚きつつ会場へ向かいました。1限の民事系科目では、アウトプット中心の勉強が功を奏し、過去一の出来栄えでした。

続く憲法や刑法では特異な出題、複雑な事例やマイナーなテーマ(文書偽造)に面食らいましたが、最低限の答案をまとめられたと思います。最後の民訴・行政は標準的な出題でしたが、刑訴では予想していなかった違法収集証拠排除法則が出題され、戸惑ったものの都立ロー入試と同様、私立ロー入試の反省から証拠法は満遍なく対策していたため何とか対処しました。

試験後の手応えは「最低限は書けたが、合格は厳しい」というものでした。結果は不合格で、正規合格者が昨年より43名も減っていました。

その後、補欠第1グループに入っていると判明。年末まで連絡がなく、完全に諦めていた頃、補欠合格の電話がなりました。その瞬間、心臓が飛び出るかと思いました。「まさかこんなタイミングで!?」と、驚きのあまり手が震えました。その後志望校の一つであった神戸ローへの合格に安堵し、力が抜けました。

神戸ロー入試後の食事(ちょっと贅沢をしました笑)

◇私の志望校選び◇

当初、私の志望校選びはシンプルでした。都内の有名私立大学・国公立大学の法科大学院を中心に合格率とカリキュラムを見て受験校を選びました。さらに多くの先輩が受験していた東京都立大学を滑り止めにしました。

しかし、私立に不合格となったため、親と相談の上、未修入試も最大2校まで受験することにしました。そこで、過去5年分の入試結果を、書類点の割合、合格最低点、倍率を中心に検討した結果、合格最低点が低く書類点も有利で、司法試験合格率の高い名古屋大学が最適と判断しました。

ただし、実際には高倍率の厳しい戦いとなりました…。

アドバイスとしては、自分のGPAに合わせて書類点と筆記試験の配点バランスを確認することです。また、例えば、立命館大学は英語加点があり、一橋大学はTOEICの点数による厳しい足切りがあるため、優れた英語スコアがあれば大逆転も可能です。受験校選びでは、GPAと語学力を踏まえ、各校の配点をしっかり見極めてください。

◇最後に◇

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。ご存じの通り、ロー入試は決して楽ではなく、特に一般入試は制度変更により極めて狭き門となっています。

この体験記を通して、「山登りにおいて短いコースほど急で険しいように、楽ではない道を進むこと」が実は近道であると少しでも感じ取っていただければ幸いです。