【令和6年・司法試験合格者インタビュー Vol.3】短時間集中型で効率を極限まで追求。不安を原動力に変えて勝ち取った合格! 守川梨琉さん(慶應ロー・既修)

12/3/2025

司法試験合格者に受験の体験談を聞く本連載・令和6年ver。

第3回は、慶應ロー在学中に合格した守川梨琉さんです。

中高大と付属校に進学し、勉強から遠ざかっていた守川さんは、「集中力が長く持たない」という課題を克服するため、30分勉強・5分休憩のサイクルを繰り返すという独自の効率化戦略を確立。

また、かなりの不安症という自身の弱みを、努力を可視化することで原動力に変えるメンタル管理術で克服。

他にも、選択科目の経済法を重点的に攻略(成績一桁)するなど、同級生との息抜きも大切にしつつ、戦略性高く合格した守川さんの勉強方法に迫ります。

(ライター:サカモト/The Law School Timesディレクター)

今回の合格者

守川梨琉(もりかわ・りる)さん

令和6年司法試験合格

2025年3月慶應義塾大学大学院法務研究科(既修者コース)修了。司法試験に在学中合格。

✅大学受験は経験せず付属校に進学

✅短時間集中&タイマー管理で効率化

✅不安症を克服したメンタル管理術

◇目次◇

司法試験を目指したきっかけ

短時間集中でパフォーマンス最大化。辿り着いたのは「ポモドーロタイマー風」の集中力管理法

予備短答とロースクール入試対策

司法試験対策では手を広げず、論文過去問はフル起案

「コスパ最高」な選択科目は、重視しつつ効率的に攻略

1日の過ごし方と、試験当日、合格発表前日について

受験生へメッセージ

◇司法試験を目指したきっかけ◇

──まずは合格おめでとうございます。最初に、弁護士を目指されたきっかけを教えてください。

ありがとうございます。

私が弁護士を目指したきっかけは、小学4年生の時に祖父を医療事故で亡くした経験にあります。医療訴訟は勝てないからという理由で泣き寝入りするしかなかったことが悔しくて、弁護士になりたいと思うようになりました。このことは小学校の作文にも書いていたくらい、私の原点です。

──どのように勉強に取り組み始めましたか?

私は中高大と付属校に進学したため、高校時代はほとんど勉強せず、成績が最下位になることもありました。大学3〜4年生の頃は、司法試験がやりたいことだと分かっているのに頑張れない、集中力がないといった状況から、メンタルの不安定さに悩んでいました。

ただ、今後の人生のために、一度集中して頑張る時期を作らないといけないと思い、大学3年の夏頃にアガルートに入って、司法試験の勉強を始めました。

◇短時間集中でパフォーマンス最大化。辿り着いたのは「ポモドーロタイマー風」の集中力管理法◇

──勉強を始めてからのことを教えてください

大人になってからの勉強は、誘惑がたくさんあると思います。私は集中力が長く持たないタイプだったので、短時間で集中できるか、勉強をいかに効率化できるかを常に考えていました。

まず、誘惑を断ち切るためにスマホを持たずにiPadだけで自習室に通っていました。スマホを持っていると、友達からの飲みの誘いやお茶の誘惑に流されてしまうので、それらを物理的に遮断したかったんです。

また、集中力を持続させるために、当初は1時間単位で区切っていましたが、これでも持たなかったので、30分勉強して5分休憩というサイクルに切り替えました。このサイクルを12〜14セット繰り返すことで、実質的に6〜7時間しっかり集中して勉強する時間を確保できました。

途中でトイレに行ったり、ぼーっとしてしまったりした時間は、必ずタイマーを止めていました。やったつもりになりたくなかったので、自分の実質的な勉強時間をこの方法で測定し、スタプラ(Studyplus)に記録していました。

タイマーは消音モードで光で時間を知らせてくれる機能を搭載したいるもので、自習室や図書館などでも周りに迷惑をかけずに使えるものを使用していました。

実際に使っていたタイマー

晋川さんから、この方法が「ポモドーロ・テクニック」に似ていると言われましたが、私は様々な試行錯誤を経て、自己流でこの方法にたどり着きました(笑)。

──不安症であるとのことですが、メンタル管理はどのようにされていましたか。

メンタル管理は、勉強法と同じくらい重要だと思っています。私はかなりの不安症で、夜眠れなくなるほど悩むこともありました。

私が常に心掛けていたのは、「不安を払拭するのは努力のみ」という言葉です。無駄な時間を過ごして罪悪感を抱き、病んでしまうことを避けるためにも、先ほど伝えたように、実質的な勉強時間をタイマーで測って記録し、努力を可視化していました。

ただ、そんなことはわかっていても、できない時もあるのが現実ですよね。そういう時は気分転換も大事。30分で終わる1話完結のコメディ系アニメがおすすめです。私は斉木楠雄を見ていました(笑)。

司法試験を受けて良かったと一番思っていることは、実は、自分のメンタルのコントロールが上手になったことです。

私の場合、気分が落ち込んでいる時、モヤモヤしていることを具体的に考えると、やるべきことを先延ばしにして、取り組めていないということがわかりました。これによって何をしたら状況が改善するかが具体的にわかり、自分のメンタル管理をすることができるようになりました。

不安なのはみんな一緒です。また、不安症は勉強面でマイナスばかりでなく、むしろ不安から生まれる原動力もあるので、うまく利用して前進することが大事です。

◇予備短答とロースクール入試対策◇

──予備試験とロー入試について、それぞれ教えてください

最初は予備試験合格を目指していました。大学4年生の時、初めて予備試験を受験した結果は3点差で不合格でした。直前の3ヶ月間は短答に集中し、やりきったという達成感があったので、数点差で落ちた時は「向いてないかも」とひどく落ち込みました。

また、この時に「あと3点だったから来年は流石に受かるだろう」という甘えが生じたことが、翌年の失敗にも繋がります。ロースクール1年目(既修2年)で受けた2回目の予備短答では、見事に1点差で落ちたんです。

短答は甘く見ていると足元を掬われるということを受験生に強く伝えたいです。

──1回目の予備短答の不合格後、どのようにロー入試に切り替えましたか。

短答落ちが確定してから、約3〜4ヶ月間でロー入試(明治、中央、慶應)に焦点を絞りました。

ロー入試対策として取り組んだのはアガルートの重問と、ロー入試の過去問です。

重問では論点の抽出と論証の吐き出しを、過去問では答案の流れを掴むことを目指して勉強しました。ローの過去問は、シビアな試験時間の中で答案を書ききる練習のために利用しました。また、ローごとに出題の傾向や、答案用紙の制約などの特徴があるので、受験するローの過去問を見ることは重要です。

私は、ロー入試レベルであれば論点暗記が効果的だと考えていて、そのために限られた時間内で反射的に論点を吐き出せるように練習していました。

ロー入試は、1科目あたり40分〜50分程度の時間制限の中で処理する必要があります。このため、司法試験のように現場思考力を問う問題はほとんどなく、基本的な論点を問う傾向にあると思います。ロー入試の対策としては、あまり深掘りせず、演習テキストと論証集を回して、反射的に論証を吐き出せるようにすることが重要です。

◇司法試験対策では手を広げず、論文過去問はフル起案◇

──司法試験の勉強では、どのような教材を使われていましたか。

私は予備校のテキストのみを主軸とし、基本書などには手を広げないことが良かったと思っています。

よくX(旧Twitter)などでは、予備校テキストの「正しさ」が議論されることもあります。

私の場合、1年で予備に受かった友人が、本当に予備校のテキストだけで合格していたのを見ていたので、それからは、予備校のテキストや論証集は完璧にすれば受かるように作られているのだと信じ、限られた時間では手を広げないことが大事だと割り切っていました。

また、基本書の通読は苦手だったので、ローで購入必須とされた教材や判例百選は辞書的に使用していました。文字だけを読むのは辛くなるので、伊藤塾ではなくアガルートのカラーテキストの方が自分には合っていました。

主要7科目のうち、行政法(『行政判例ノート』)と憲法(『憲法ガール』)のみ、予備校以外の教材を使用しました。また、選択科目の経済法については、考査委員の先生が書かれている問題集をやり込みました。

──知識の一元化やデジタル化はどのようにされていましたか。

カバンを重くしたくなかったため、ほとんどのテキストを裁断・スキャンし、iPadのGoodnotesに取り込んでいました。Apple Pencilで直接書き込み、条文や論証をテキストに組み込むことで一元化を図りました。

ただし、六法と論証集だけは紙の教材を使用しました。電子機器が会場に持ち込めないことや、テキストと論証集を同時に見る際に、全てが画面上にあるのは負担が大きいと考えたからです。

教材は全部iPadに入っているので、結果的に、通学の際はカバンも持たず、iPadだけ持ってテキストを眺めながら歩くスタイルになっていました(笑)。

最終的には紙の論証集に一元化していた

──論文対策では、答案作成に時間をかける「フル起案派」だったそうですね。

論文式試験の勉強は過去問演習が中心でしたが、私は最後まで答案を作成する派でした。答案構成しかしない人もいますが、私の場合は手を使って実際に問題を解いた方が、頭も一番使えると思っていたからです。

過去問演習では、平成18年〜22年分は重めの答案構成に留め、平成23年〜令和6年分はフル起案を行いました。ただし、同じ問題が出ないと考えた民法については、数年分のみ起案し、残りは重めの答案構成に留めました。

トータルで過去問は約2周(苦手分野は2周)起案しました。

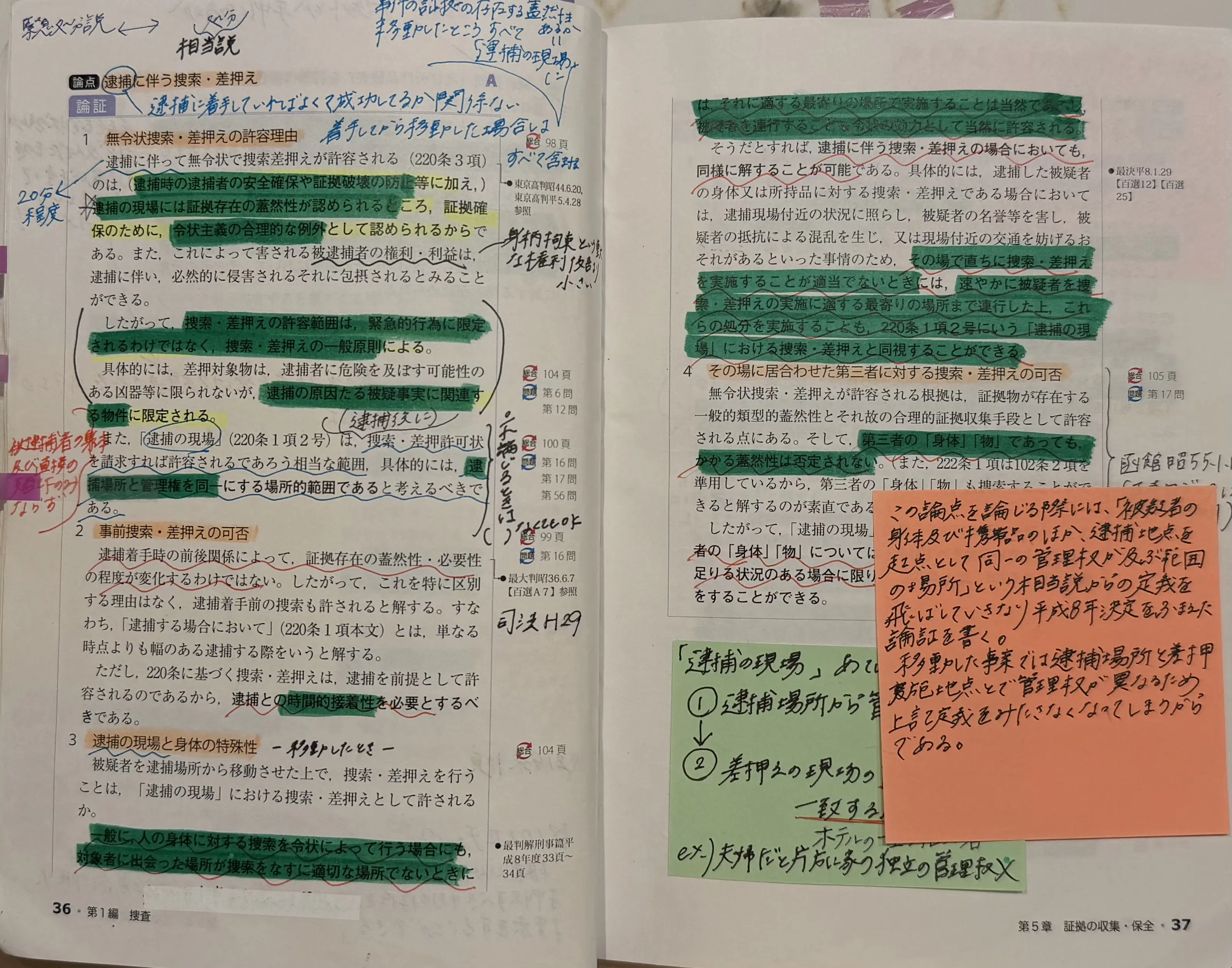

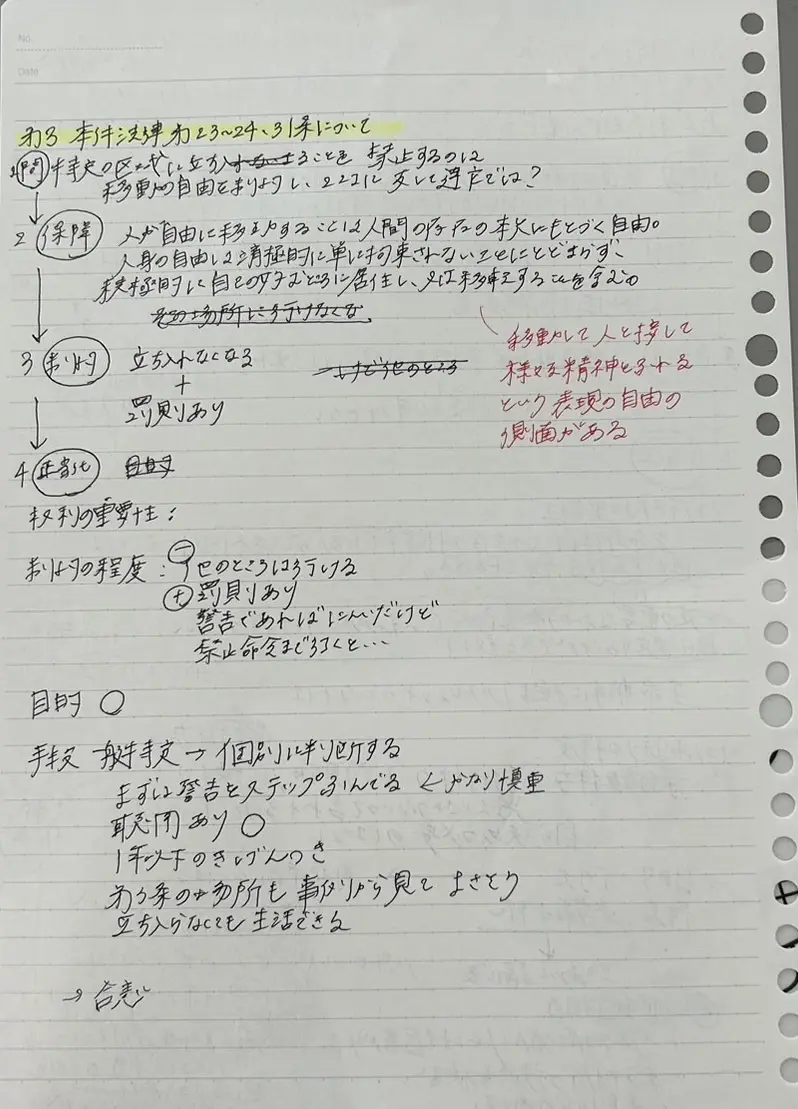

ちなみに、重めの答案構成はこんな感じです。

最終的に、刑法、刑事訴訟法、民事訴訟法、行政法、商法は2周しました。特に、下四法は過去問と類似した問題が出題されることも多いので、過去問の反復は有用です。一方で、民法は範囲が広く同じ分野が出にくいので一周でした。

過去問を解く目的としては、まず、司法試験は問題文に誘導がかなりあるので、誘導に乗って、作問者が書いて欲しいと思っていることを書く練習に使いました。また、既知の論点と現場思考を融合させた良問が多いので、論点の抽出+現場思考の練習にも使っていました。過去問を解く目的は、

そうして知識の穴を見つけること、誘導に慣れること、問題文の読み方を身につけることに加え、「これだけ起案した」という安心感を得るためのメンタル管理の面も大きかったです。

起案した後に参考にする答案としては、加藤ゼミナールの司法試験過去問講座の模範答案を使っていましたが、加藤先生の答案は書けすぎていて落ち込んでしまうこともあったので、辰已の『ぶんせき本』のA答案も見ていました。ただ、C答案やD答案はあえて見ないようにしていました。間違った知識が入るのが怖かったことと、できていない答案を読んでも、吸収できるものが少ないと思ったからです。

◇「コスパ最高」な選択科目は、重視しつつ効率的に攻略◇

──選択科目である経済法については、予備校テキスト以外に深く取り組まれたとのことですが、その詳細を教えてください。

選択科目は、司法試験合格において非常に重要な科目だと思います。私は経済法を制することが合格への近道だと確信していました。

選択科目を重視すべき理由は3つあります。

まず選択科目は、多くの受験生が手薄にしがちであるため、その分、相対的に成績が浮きやすい科目なんです。また、重視したと言いましたが、私の経済法の勉強期間は約6ヶ月間でした。そのような短期間の勉強でも一桁の成績に到達できたので、時間対効果が他の基本7科目に比べて圧倒的に高い科目だと思いました。

次に、選択科目だけは試験時間が3時間もあるので、勉強したことを時間にとらわれずに落ち着いて全て発揮しやすいことも特徴です。他の科目よりも、自分がやった分をそのまま答案に反映できる科目です。

そして3つ目が、メンタルへの貢献です。選択科目は司法試験1日目の一番最初の科目です。ここで「できた」という感触を持つことが、その後の試験期間全体のメンタル維持に非常に重要だと思います。

このように、選択科目はとてもコスパが高いので、しっかり取り組むべきだと思います。

──具体的な学習方法や教材について教えてください。

選択科目は、メジャーな経済法であっても基本7科目に比べると自分の実力を把握するための情報量が少なく、ローの成績のつき方も少し特殊で参考にしづらいので、自分の立ち位置が分かりにくいという特徴があります。

そのため、自主ゼミが非常に有効でした。自主ゼミでは、過去問を解いてお互いに添削し合ったり、独占禁止法のガイドラインなどを一緒に確認する作業をしました。

教材としては、元司法試験考査委員の先生が作成した『論点解析経済法』を強く推奨します。これはレベルが高く難しい問題集ですが、これに慣れておくことで、本番で戸惑わずに済むというメリットがあると感じていました。

『論点解析 経済法』商事法務

かつては、「選択科目は基本的な問題しかでない」と言われていましたが、ここ数年で問題の難易度が確実に上がり難しくなっています。そのため過去問演習だけでは今の司法試験に太刀打ちできないと思います。

直近の司法試験ではこの問題集から出ていると思うような問題もあったので、今とてもおすすめの教材です!

──法律学習を社会問題と結びつける方法も意識されていたそうですね。

勉強をストレスなく前向きに進めるために、法律を単なる知識として覚えるのではなく、ニュースや社会の関心事と結びつけていました。例えば、洗濯機を購入しようとした際に、店員から「メーカーからこの価格で売るよう言われている」と聞き、その出来事をきっかけに再販価格拘束について深く理解できたという経験があります。身近な法律問題から深掘りし、条文の趣旨や制度の趣旨を考えることで、本当に身につく勉強になったと感じています。

◇1日の過ごし方と、試験当日、合格発表前日について◇

──1日のスケジュールについて、ロースクールの授業がない日と、直前期で、それぞれ教えてください。

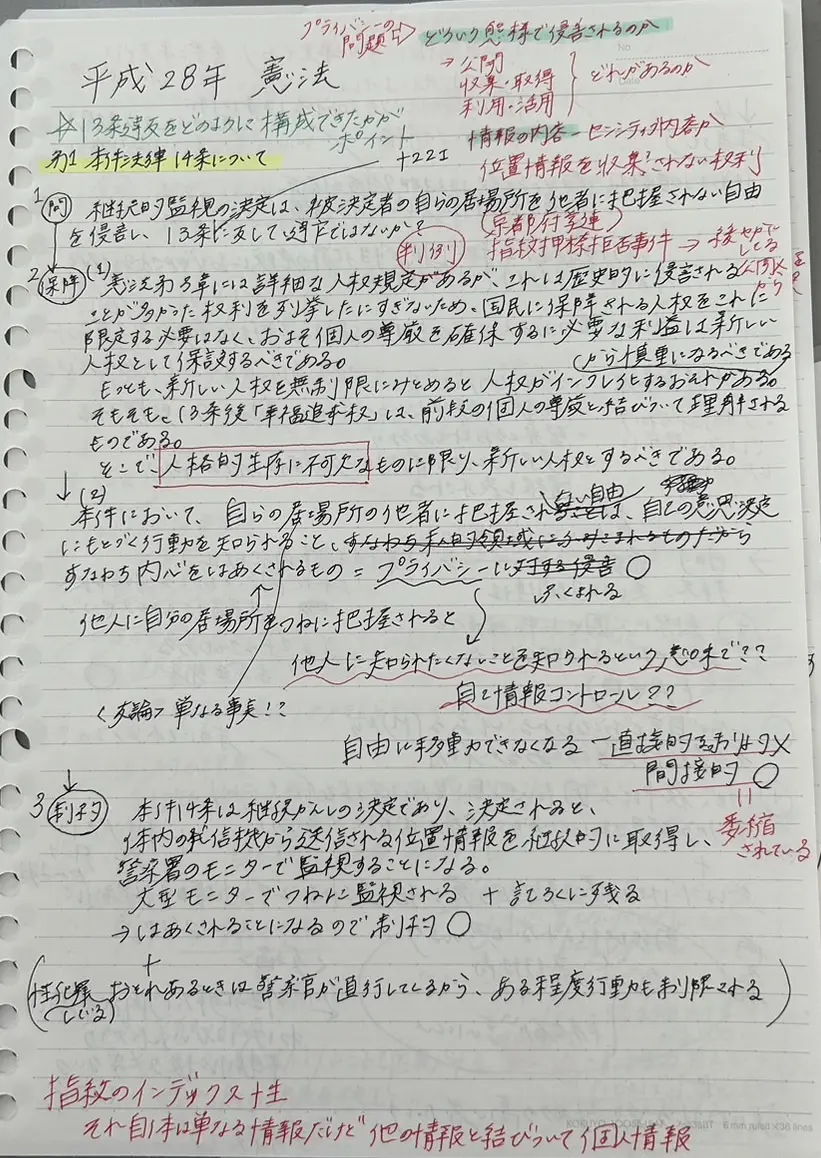

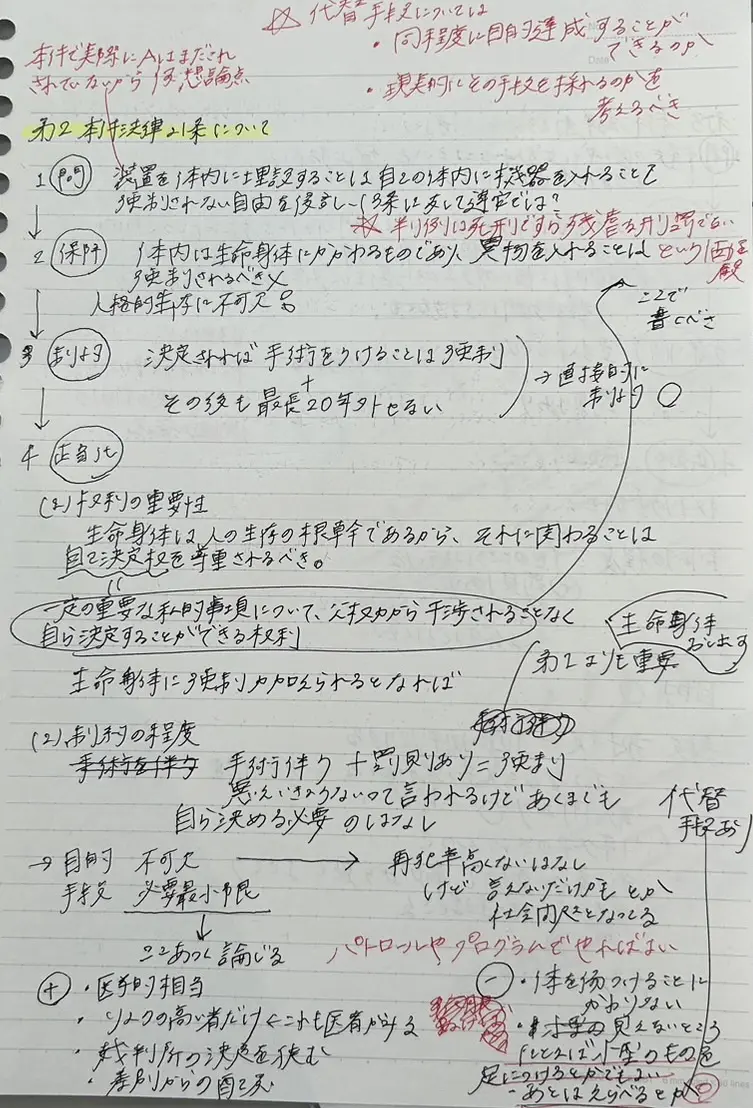

私は朝が苦手だったので、授業がない日は10時に起床し、11時半に自習室に到着していました。午前中に短答式試験の過去問に注力し、知識整理のために『合格セレクション』の表を活用していました。午後は論文対策として過去問の答案作成を行い、夜11時まで勉強するというルーティンでした。

直前期は、何やればいいかを考える時間を作りたくなかったので、試験の1ヶ月ぐらい前から「直前にやるものリスト」を作成し、苦手な問題を抽出する作業を済ませていました。

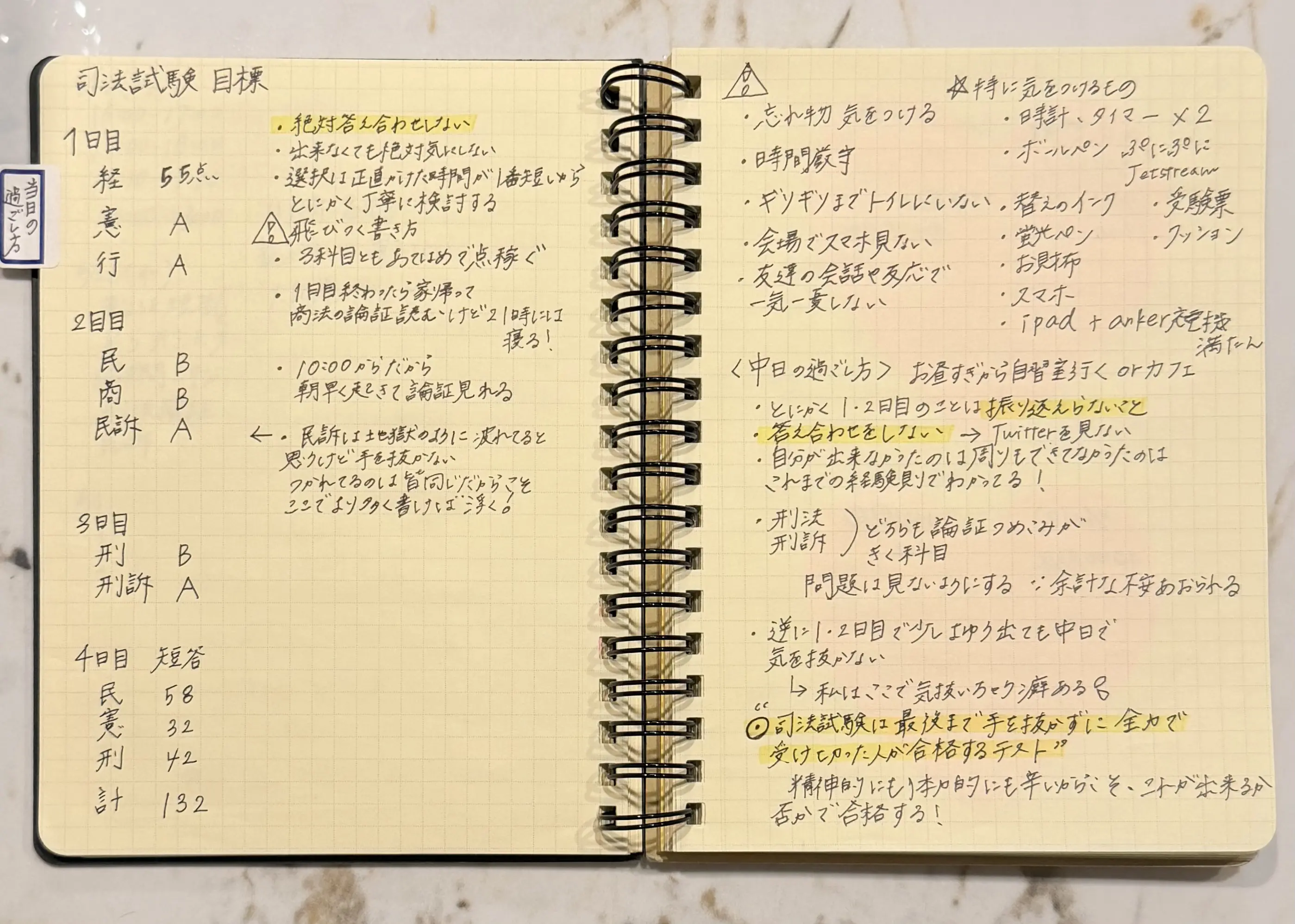

試験当日に見るために書いたノート

試験1週間前には、短答の比率を全体の半分ほどまで増やし、論文はそれまでできなかった過去問の復習と、総復習に充てました。

──試験当日の過ごし方で工夫されたことはありますか。

試験当日は、ハプニングを避け、いいメンタル状況で受けることを重視しました。毎朝、父に車で送ってもらい、ルーティンを崩さないようにしました。

また、Xも消しました。試験期間中にSNSを見てしまうと、答えのようなものが流れてきて、メンタルが乱れるのが嫌だったので、完全に遮断しました。

2日目が終わった後はお家でゆっくり過ごし、中日はローの自習室で1日集中して勉強しました。

──非常に独特な合格発表前日の過ごし方についても教えていただけますか。

合格発表までは不安で不安で仕方がなかったです。

合格発表前の休日は、「もうやることはないからご先祖頼みだ」と思い立ち、突発的に1人で京都まで祖父のお墓参りに行きました。心も浄化されて、気持ちも落ち着きました。

発表前日は、何も考えたくなかったので、ロースクールの友達と朝まで飲みました。合格発表は16時ですが、二日酔いで起きたらすでに14時だったので、緊張する時間はほとんど味わわずに済みました。代わりにすごく気持ち悪かったですが(笑)。

◇受験生へメッセージ◇

──長期的なキャリアについても具体的に計画されていたのでしょうか。

司法試験の勉強を始めた時期に、45歳までの年表(ライフプラン)を作成していました。受験生には、目標なく生きるよりも、明確な目標を持って生きた方がいいと強く伝えたいです。この年表は、モチベーションを維持し、不安を乗り越える上での強い指針となりました。今も、日々改良しながら、その年表を達成できるように動いています。

年表には、出産や留学、官公庁への出向といった目標も盛り込んでいます。40歳ぐらいまでは弁護士の実力をつけるために頑張るという目標を立てつつ、キャリアの後半では、必ず自分のルーツである医療訴訟などのライフワークに注力するビジョンを描いています。

──最後に、司法試験受験生へのメッセージをお願いします。

司法試験は、知識量だけでなく、メンタルの勝負でもあります。私は、ローに入った後の既修2年前期が最も辛かった時期でした。環境の変化、授業、就活、予備短答、期末が全て重なるこの時期は本当に負担が重く、夜に家で泣きながらESを書いていたこともあります。気づいたら涙がつーっと流れる感じで。今振り返っても、限界だったなと思います。

でも、どんな状況でも、「絶対に合格する」という強い決意を持つことが大切です。この覚悟があれば、理想と現実のギャップを埋める行動が自然と伴い、努力を積み重ねていけます。

また、受験期に自分のロールモデルになる弁護士を見つけることも、モチベーションにつながります。就活を通して色々な先生に会って、ロールモデルを探すのはおすすめです。

不安な気持ちは誰にでもあるものですが、その不安を原動力に変えて、最後までやり抜いてください。応援しています!

2025/12/03 写真を追加しました